浸水している事にずっと気付かなかった

砂浜の上でボートを引っ張っているときに、「重くなった?」と違和感を抱かされる事がありました。

しかし、その原因は思い当たらず。

「気のせい? 自分の体力が弱った?」と、首をかしげさせられつつ見過ごす事に。

そうこうしているうちに、自分1人の力だけでは動かせないほどまで激重になってしまいました。

ここまでくるとさすがに気のせいではなく、何か理由があるはずと考え、そこでやっと「浸水」を疑い始める事に。

船体の気密性が高く、浸水などあり得ないと思い込んでいたので、気付くのに時間が掛かりました。

考えられる場所は排水口部分。

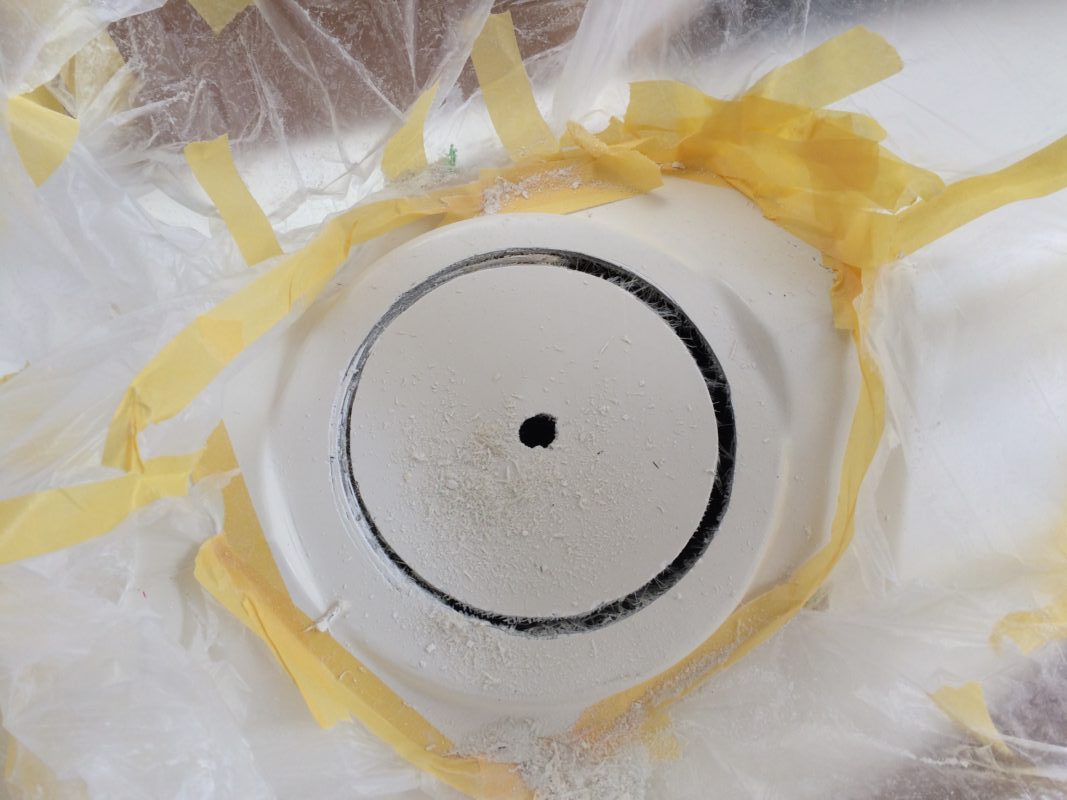

の、船底側のココ。

水が入り込むとしたらココ以外は考えられない。

ドレンパイプと船体の間に隙間が生じ、そこからチビチビと浸水したのでしょう。

浸水確認のためデッキに穴あけ

バウハッチの物入れ部分に、浮力材を充填する際に使う穴が開いているので、そこから確認してみる事に。

接着されていた蓋を外すと、そこにはたっぷりと浮力材が充填されていました。

確認の邪魔になるので、この浮力材の撤去を開始。

とはいったものの、この小さい穴だけを利用して浮力材を撤去するのは至難の業という事を実感。

やむなく、甲板に穴開けして、そこから撤去しました。

【追記】

綺麗に穴あけしたい場合は、日本製の自在錐を使いましょう。

カヤックにインスペクションハッチを設置する際、大きな自在錐が必要になったので、アマゾンで無名ブランドの安価な物を買って使ってみたのですが・・・

芯がブレてなかなか切れず、時間を掛けてようやく穴は開けられたものの、作業中は身の危険を感じさせられ、以降使う事は考えられず、1回使っただけで廃棄しました。

【追記ここまで】

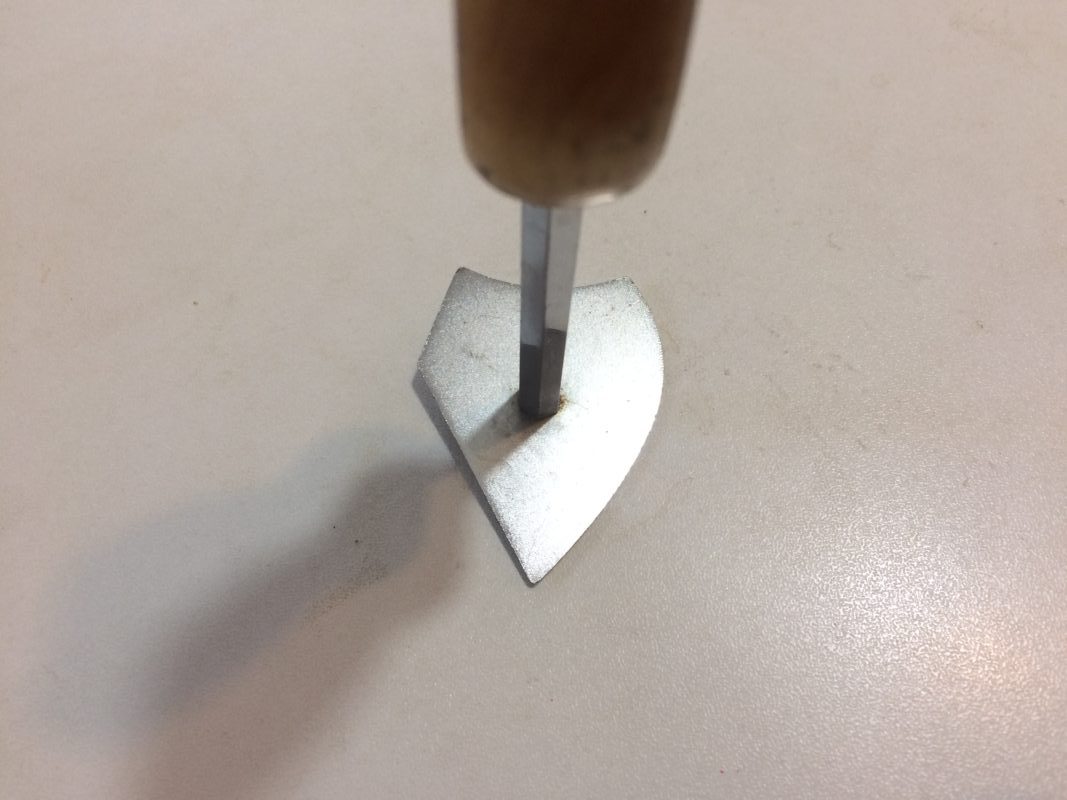

浮力材の撤去作業で使った道具はコレ。

ホームセンターで見つけました。

名前は判りません。

尖ったり、直線だったり、カーブだったりが一緒になっているので使いやすかった。

手が届かない場所は、柄の部分に塩ビ管やステンレスパイプを繋げて(ボルトで固定)延長して使いました。

船体に大きな穴を開け、そこからしばらく掘り下げていくと、湿っぽい浮力材に当たり、更に掘り進めると、たっぷりと浸水している事が確認出来ました。

という訳で、本格的に排水作業を行う事に。

本格的に浮力材の撤去と排水

排水とその後の作業の邪魔になる浮力材を撤去します。

その際、スターン側の穴開け加工は免れません。

惜しみつつ泣く泣く決行。

穴から手を入れて、充填された浮力材と船垢を掻き出します。

狭い場所での手探り作業はかなり大変でした。

更に掘り進み、バウ側へ貫通させました。

復旧作業

邪魔な浮力材を撤去し、水を抜き、ある程度乾燥させたら、復旧作業を開始。

元々装着されていた排水パイプはこのような↓形で設置されていました。

浮力材を撤去した事で船体が変形したのでしょうが、上の穴と下の穴をパイプで結ぶ事が出来なくなっています。

元々付いていたパイプは使い物にならないので、新たな部品を使って甲板と船底を繋ぎます。

スルハルを2個準備して、1個は甲板側に設置。

もう1個は船底側に。

接着には塩水への耐性や耐候性に優れた 3Mの防水シーラント を使用。

スルハルの長さが長過ぎて、そのままでは甲板側と船底側のスルハルどうしがぶつかるので、数センチずつカットしました。

そこにホースを接続。

場所が狭く、両手を入れられないので、片手での作業となり難儀しましたが、無事に設置完了。

スターンには水抜き用のドレンを新設。

ここは安価なホールソーで事足りました。

ついでにバウアイも設置。

最後にインスペクションハッチで塞いだら完了。

以後、ボートは軽くなり、浸水は皆無となりました。

おわり